AI健康汇—智慧中医人成金生

中医药作为中华文明的活态遗产,其独特的理论体系和临床经验在数字时代正经历着深刻的转型。值得关注的是,这一古老医学体系与人工智能的融合正在催生“智能中医”新模式。这种“传统智慧+现代科技”的双螺旋发展模式,不仅为中医药现代化开辟了新路径,更让世界看到了东方医学在精准医疗时代的独特价值。在这期间涌现出一批优秀的智慧中医人,他们在中医药和AI技术结合上做出了贡献。

七月的风,拂过八桂大地的青山秀水。在藤县天平镇罗平村的寻常巷陌里,一面党旗在夏日的晨光中舒展,映照着一位身着素衣的中医——成金生。这位身兼护林员、消防员、保洁员的”多面手”,更以”民间中医药传承人”的身份,用三十余载的坚守,在七一这个礼赞初心的日子里,书写着基层医者的赤诚篇章。

山野里的”医脉”:从父亲的药篓到百姓的期盼

成金生的家,位于罗平村大村二组五号。推开那扇普通的木门,药香混着泥土的芬芳扑面而来——这是属于中医世家的独特气息。从小跟着父亲识药、采药、制药的他,最深刻的记忆,是父亲背着竹篓翻山越岭的背影,是灶台上熬药时腾起的白雾,更是父亲常说的”医者不图利,只图能救活人”的训诫。

作为护林员,他巡山时总多背一个布包,里面装着常用草药;作为半专业消防员,救火归来的他,常带着一身烟尘直奔患者家中;作为保洁员,他清扫完村道,便坐在老树下为求医者搭脉问诊。多重身份的交织,让他的”医者之路”更显质朴——不是端坐诊室的专家,而是随时出现在田间地头、村口树下的”移动药铺”。这份”不设门槛”的服务,让他在求医者心中有了特殊的分量:”成老师的药,是患者的’安心草’。

奇难杂症前的”医道”:用传统智慧叩开生命之门

作为中国抗癌协会会员、高级中医师,中医国际讲师,中药研发工程师,他的医术远不止于治疗感冒发烧——对癌症肿瘤的康复调理、心脑血管疾病的综合干预、风湿骨痛的辩证施治,他都有着独到心得。

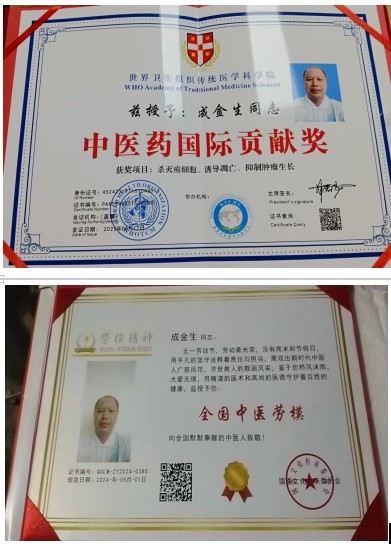

“中医治癌,不是’以毒攻毒’的蛮力,而是’扶正祛邪’的智慧。”成金生解释。这种将传统经方与现代医学理念融合的实践,让许多被断言”无药可医”的患者重燃希望。而他常挂在嘴边的”早预防、早发现、早治疗”,更将中医”治未病”的思想转化为具体的健康指导,在乡村播下了”预防大于治疗”的健康种子。2025年世界卫生组织传统医学科学院授予:中医药国际贡献奖荣誉。

荣誉背后的”医魂”:从民间医者到文化传承者

近年来,成金生的名字随着央视在线直播网、华人日报等媒体的报道,走出了罗平村。”大国风范行业楷模””国医泰斗””全国中医劳模”——这些荣誉的背后,是他用几十年光阴写就的”医魂”答卷。

“不为名利,只为传承。”这是成金生最常说的话。在他看来,中医药的传承,不在典籍的束之高阁,而在百姓的口耳相传;中医的使命,不在个人的声名远播,而在让古老的智慧滋养更多生命。

七一礼赞:基层医者的”红色注脚”

站在七一的时间节点回望,成金生的故事,恰是”健康中国”战略最生动的基层注脚。他不是端坐庙堂的学术权威,却是求医者心中的”生命守护者”;他没有华丽的实验室,却用一双布满老茧的手,让中医药在山野间焕发新生。这种”扎根泥土、服务人民”的精神,与中国共产党”为人民服务”的初心同频共振。

“医者父母心,人间有真情。”成金生的诊室里,这句话被装裱在最显眼的位置。它不仅是他从医的准则,更是一位基层中医药传承者对七一精神的深刻诠释——无论是守护山林的责任,还是救死扶伤的担当,无论是传承文化的使命,还是服务大众的热忱,都源自对土地的热爱、对生命的敬畏、对初心的坚守。

七月的阳光里,党旗与药香交织成诗。成金生背着药篓走向田间,身后跟着几个学采药的年轻人。风过处,传来他教唱的山歌:”山上百草都是宝,医心为民最重要……”这或许就是最好的礼赞——当每一位基层医者都成为文化的”火种”,当每一份质朴的坚守都汇聚成星河,我们的中医药文化,终将在新时代的沃土上,绽放出更绚烂的光彩。

“焕发新生”不仅是技术的革新,更是中医药文化的复兴。通过智慧中医的探索与实践,我们期待中医药能够在新时代焕发出更加璀璨的光芒,为人类健康事业贡献更多力量。