AI健康汇—智慧中医人李忠海

中医药作为中华文明的活态遗产,其独特的理论体系和临床经验在数字时代正经历着深刻的转型。值得关注的是,这一古老医学体系与人工智能的融合正在催生“智能中医”新模式。这种“传统智慧+现代科技”的双螺旋发展模式,不仅为中医药现代化开辟了新路径,更让世界看到了东方医学在精准医疗时代的独特价值。在这期间涌现出一批优秀的智慧中医人,他们在中医药和AI技术结合上做出了贡献。

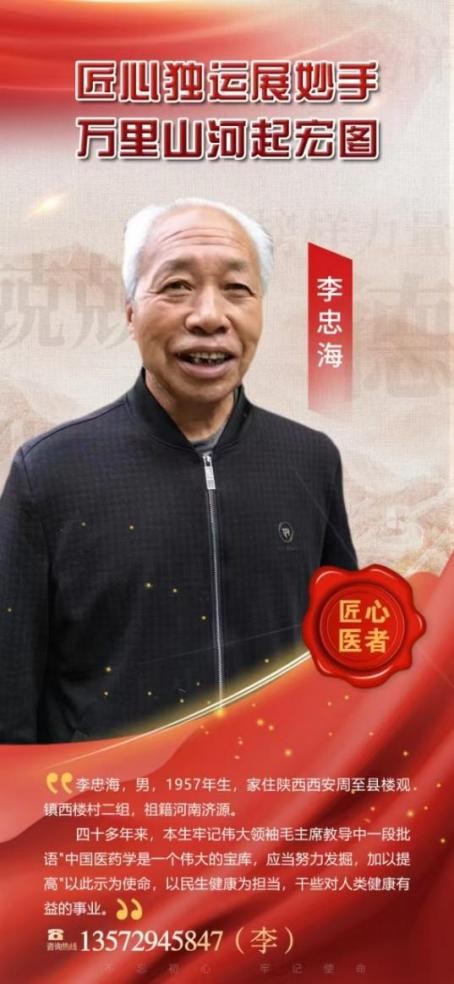

在秦岭终南山北麓的楼观台道文化发源地,一位年近七旬的老人每日穿行于山林之间,以脚步丈量着中草药的生长轨迹。他叫李忠海,1957年生于陕西周至县楼观镇,四十余年来秉持”发掘中医药宝库”的信念,在终南山这片”天然药库”中探索着民间医药的传承之道。

道法自然:终南山孕育的医药情怀

李忠海的医药缘起于特殊的文化地理环境。其居所所在的西楼村,背靠秦岭主峰,面对老子墓所在的西楼观道观,这里不仅是道教发源地,更孕育着丰富的道医文化。”岳父是当地有名的道医,他告诉我,识药要先识山,懂医要先懂道。”李忠海回忆道。

在这片生物多样性极为丰富的区域,他创下”十平方米内辨识三十余科属植物”的记录。凭借独特的地理优势,他系统整理了终南山特有药材图谱,包括稀有的太白贝母、七叶一枝花等品种,制作植物标本200余份,详细标注其生长海拔、采收时节及药用特性。

行万里路:民间医药的田野调查

为验证”道地药材”理论,李忠海的足迹遍及全国七大药材主产区:

在安徽亳州学习白芍的”刮皮煮心”加工技艺

于四川松潘高原记录虫草的生长微环境

在河南济源考察”四大怀药”的种植变迁

赴广西桂林研究瑶族药浴的草药配伍

“每味药都有乡音。”李忠海笑言。他与23位民间草医建立长期合作,收集整理验方167则,其中治疗骨伤的”接骨木复方”、调理脾胃的”太白茶饮”等8个方剂经临床验证有效率超85%。

知行合一:从理论到实践的探索

李忠海独创”三维识药法”:

形态辨识:通过叶脉走向、花果特征等确认基源

生态认知:研究海拔、坡向对药效成分的影响

文化溯源:考证药材在道医、藏医等体系中的应用差异

2019年,他发现终南山不同海拔的淫羊藿中淫羊藿苷含量存在显著差异,这一发现为当地药农采收提供了科学依据。其参与编撰的《秦岭药用植物图鉴》已成为西北地区中药专业的重要参考书。

薪火相传:民间医药的当代使命

虽年近古稀,李忠海仍坚持每日研读《本草纲目》等典籍,并开通短视频账号”终南药叟”,以通俗语言讲解草药知识,吸引粉丝12万余人。他特别关注青年培养,带教的7名徒弟中,有3人已取得执业中药师资格。

除终南山外,本生还践踏到山西寿阳,安徽毫州,,四川成都及松潘,老家河南济源。中岳嵩山,贵州六盘水,广西桂林,湖南永州、湖北武汉以及本省各地。孔圣有言:“三人行,必有我师。”本生喜欢读书钻研,拜访民间老中医,老草医,老药农,喜欢与同道交流学术及国学文化,善于收集民间偏方、秘方和验方,普查山川河泽中草药的分部生长习性及真伪鉴别,采挖事宜,安全技巧,粗加工、细炮制、性味功用的试尝;并且制作中草药植物标本二百余张。“学无止境”,知识没有顶峰,本生永远是一名小学生。虽年近七旬,但腹中空空,这叫有智不在年高。诚希望天下有志同道合的各位老师,团结起来把中华传统医药卫生健康事业推向高端而永久不衰!向有史以来所有的为人类健康事业作出贡献的医家,医药家以及不同程度的医界各位致以崇高的敬礼!

“中医药的根在民间。”陕西中医药大学教授王卫国评价道,”李忠海先生的工作,架起了传统经验与现代研究之间的桥梁。”如今,这位终南山下的”草药通”正筹划建立民间医药博物馆,希望让更多人触摸到中医药文化的鲜活脉动。

“焕发新生”不仅是技术的革新,更是中医药文化的复兴。通过智慧中医的探索与实践,我们期待中医药能够在新时代焕发出更加璀璨的光芒,为人类健康事业贡献更多力量。