AI健康汇—智慧中医人劉進德

中医药作为中华文明的活态遗产,其独特的理论体系和临床经验在数字时代正经历着深刻的转型。值得关注的是,这一古老医学体系与人工智能的融合正在催生”智能中医”新模式。这种“传统智慧+现代科技”的双螺旋发展模式,不仅为中医药现代化开辟了新路径,更让世界看到了东方医学在精准医疗时代的独特价值。在这期间涌现出一批优秀的智慧中医人,他们在中医药和AI技术结合上做出了贡献。

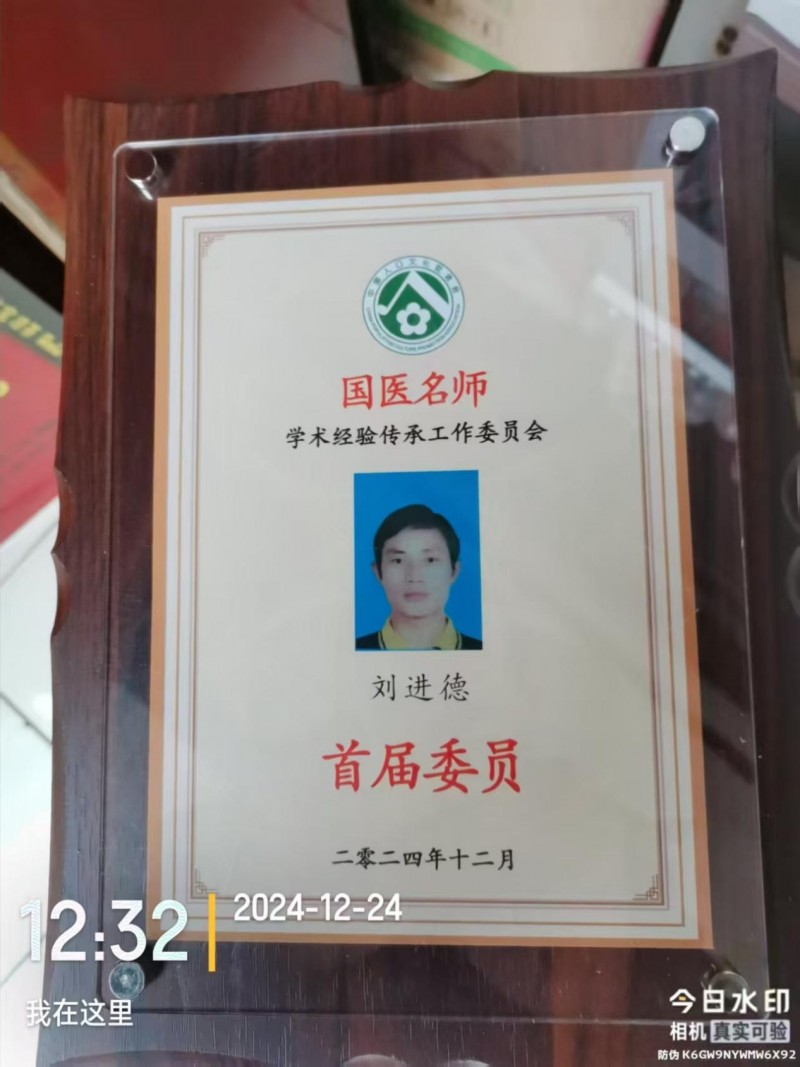

劉進德:承岐黃薪火,守創新初心的中醫傳承者

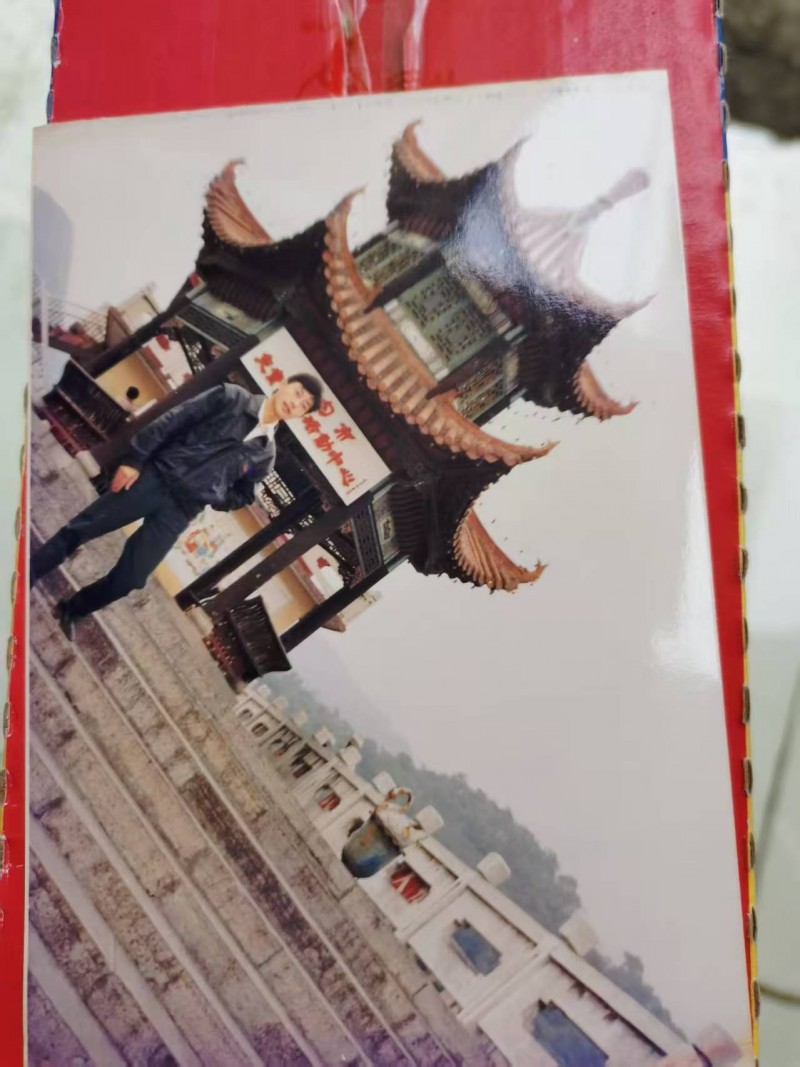

在中醫界,有一位始終紮根臨床、深耕傳承的醫者,他便是中醫世家第八代傳承創新繼承人——劉進德。自孩童時起,劉進德便成長於滿是藥香的家庭,祖輩坐診施治的身影、與患者耐心溝通的場景,是他童年最深刻的記憶。也正是這份耳濡目染,讓岐黃之術的博大精髓與醫者仁心的溫度深深鐫刻在他心中,早早在他心底埋下誓言:既要接穩家族中醫傳承的「接力棒」,更要用現代理念為傳統中醫注入新活力,以一針一藥、一方一劑守護百姓健康。

1988年8月,為將幼時對中醫的感性認知轉化為系統扎實的專業能力,劉進德考入貴州省中醫學院,正式開啟中醫理論的深耕之旅。作為主攻中醫全科的學子,他始終秉持「中醫為主、西醫為輔、中西醫結合」的學習理念,既要吃透中醫典籍精髓,也不忘吸收西醫基礎理論,為日後臨床診療打下全面基礎。

在校期間,劉進德的求學之路可謂名師雲集:1989年,他有幸拜入全國知名針灸大師施寬德門下,習得針灸療法的精髓要義;同時,還得到全國推拿按摩大師獨毅的悉心指導,練就了精准嫺熟的推拿按摩技藝。而在學院課程中,中醫經典《黃帝內經》由1988年時任北京醫科大學的梁玉珍教授親授,梁教授常以「中國中醫藥是祖國幾千年的瑰寶,更是幾千年的國粹」為引,教導學生珍視傳統,並留下振聾發聵的箴言:「只靠一根針(銀針)和一把草就可以為人民服務,救死扶傷」,這番話也成為劉進德從醫路上的精神指引;醫古文課程由人民出版社主編劉毅超教授主講,從《傷寒論》的古樸條文到《千金方》的鮮活醫案,劉教授逐字解析文字背後的診療思維,幫劉進德突破了古籍閱讀的壁壘;中醫內科核心知識則承蒙北京中醫藥大學陳忠仁教授教導,陳教授「理論為體、臨床為用」的理念,讓劉進德對「望聞問切」與「君臣佐使」有了沉浸式理解。四年求學(注:因畢業時間調整為1992年8月,學制對應調整為四年),多位名師的點撥與不同領域的技藝打磨,讓劉進德的中醫功底愈發深厚。

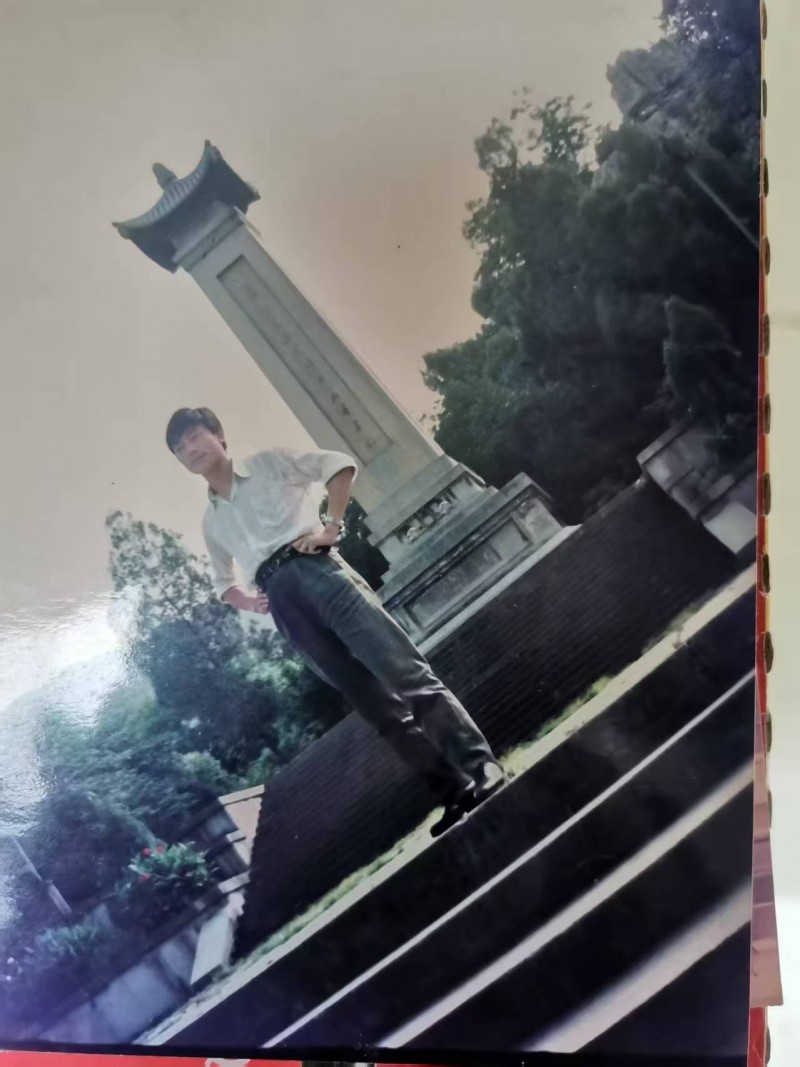

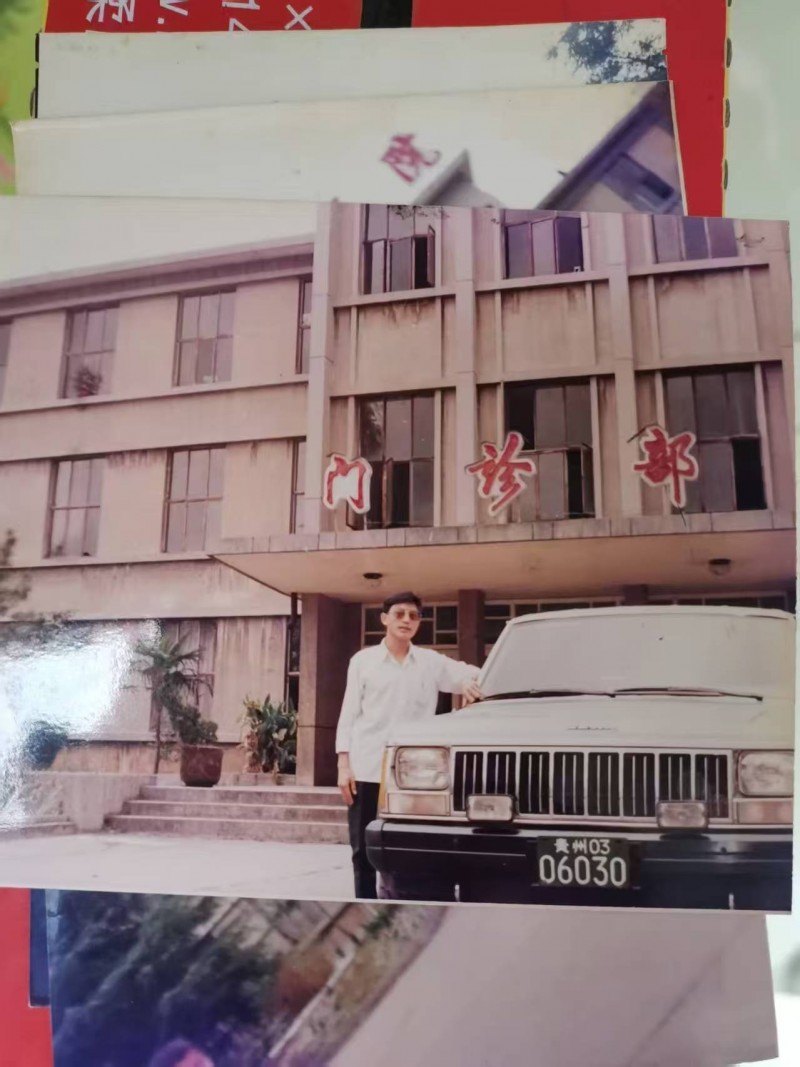

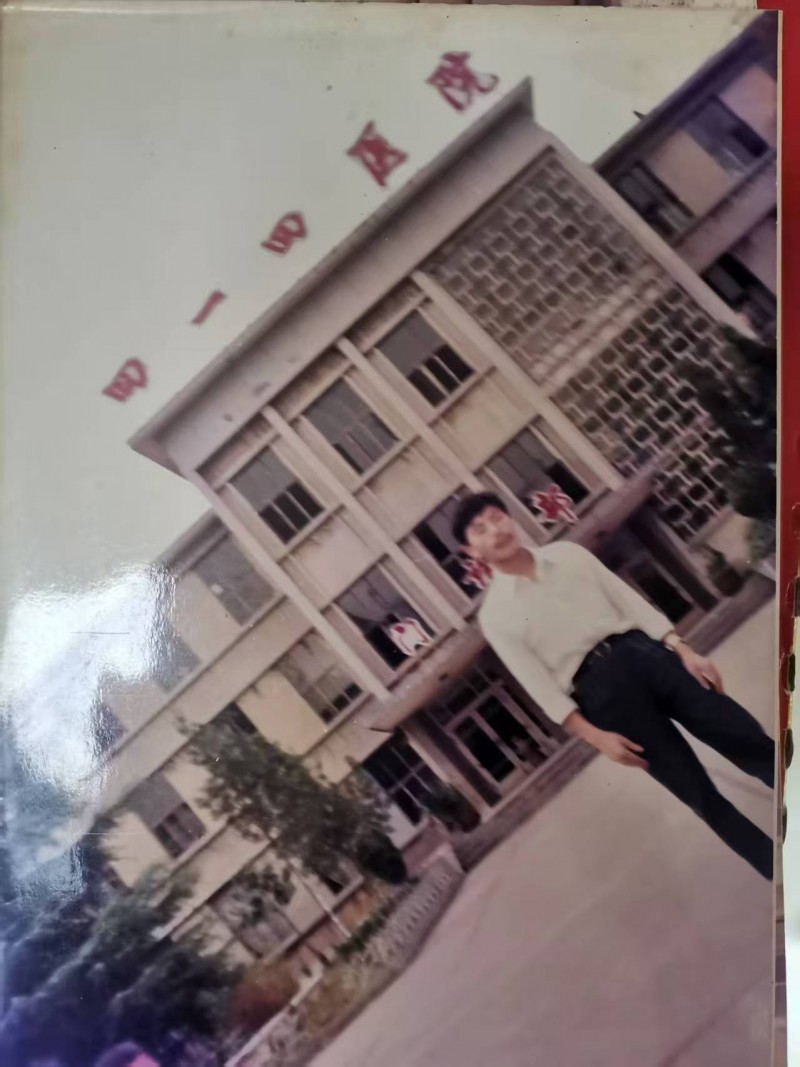

1992年8月,帶著扎實的理論與技藝,劉進德從貴州省中醫學院畢業後,正式開啟臨床實踐之路,先後進入黔南州原中央部隊直屬三二〇醫院(現更名為四一四醫院,時任院長為劉克環)及黔南州中醫院曆練。在部隊醫院,他接觸到多學科交叉診療場景,既用中醫內科知識調理常見病、慢性病,也以針灸配合西醫緩解術後疼痛,踐行中西醫結合的思路;到黔南州中醫院後,他在中醫全科領域全面發力,從婦科調經、兒科消積,到外科瘡瘍、五官科調理,再到口腔科養護、皮膚科施治,均能熟練應對,同時精進針灸、推拿、艾灸等特色療法,逐漸形成「辨證精准、治法靈活、內外兼治」的診療風格。

臨床實踐僅數月,劉進德的醫術便得到患者與業界認可。1992年年底,因全國各地疑難病症患者紛紛慕名求醫,時任相關部門蒲秀剛書記深知其診療經驗具有推廣價值,便鼓勵劉進德將臨床心得整理成文、發表論文,讓更多同行借鑒學習,也讓中醫診療思路惠及更廣人群。

從1992年畢業後接診第一位患者至今,劉進德已在中醫領域深耕三十二年(注:截至2024年5月,按1992年開啟臨床計算)。這三十餘載春秋裏,他始終恪守「傳承不泥古,創新不離宗」的初心:一方面,堅守家族傳承驗方與施寬德、獨毅等大師親授的技藝,不讓 老祖宗的智慧與名師的心血失傳;另一方面,不囿於舊法,結合現代藥理研究優化方劑,延續「治未病」思想的同時,創新推出「體質調理+生活指導」服務模式。

作為中醫世家第八代傳人,劉進德肩上扛著雙重責任:既是傳統中醫的「守燈人」,守護著「一根針、一把草」的中醫初心與千年國粹的精髓;更是中醫創新的「探路人」,以中西醫結合的思路、全科診療的能力,讓古老中醫在新時代煥發新生機,用專業與堅守護佑萬千百姓健康。

焕发新生”不仅是技术的革新,更是中医药文化的复兴。通过智慧中医的探索与实践,我们期待中医药能够在新时代焕发出更加璀璨的光芒,为人类健康事业贡献更多力量。