当“多半桶”变成“多半坑”品牌滤镜碎了一地

白象恐怕做梦都没想到,自己绞尽脑汁注册的“多半”商标,竟成了全民觉醒的“打脸加速器”。

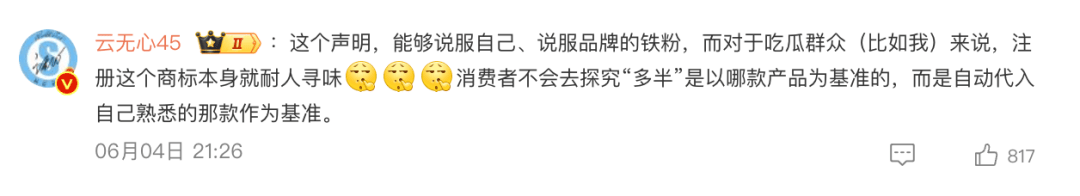

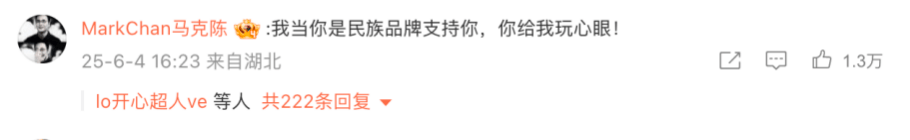

2025年6月,网友一句“白象也搞文字游戏了?”瞬间炸翻热搜——包装上“多半袋面”的大字旁,蚂蚁般的小字标注“‘多半’是注册商标”,而实际面饼只比普通款多25克(110克 vs 85克),价格却敢涨17~25%。

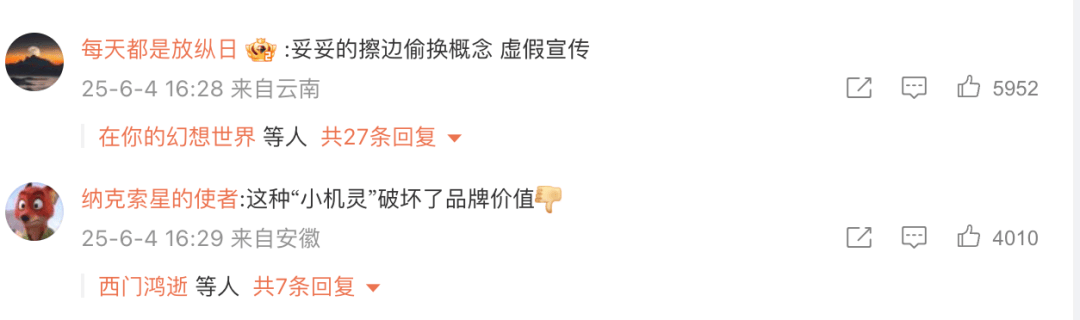

消费者这才醍醐灌顶:“多半”不是分量,是套路!合着“多半袋面”的正确断句是“多半-袋面”,买包方便面还得先考个汉语八级,这波操作堪比方便面界的“薛定谔的猫”——你说它多了吧,克重老老实实标着;你说它没多吧,“多半袋”仨字又晃得人心痒痒。

这场“文字魔术”直接让话题阅读量飙破4.6亿,新华、人民、央广网等三大央媒纷纷下场通批,直指“文字游戏”正透支消费者信任。

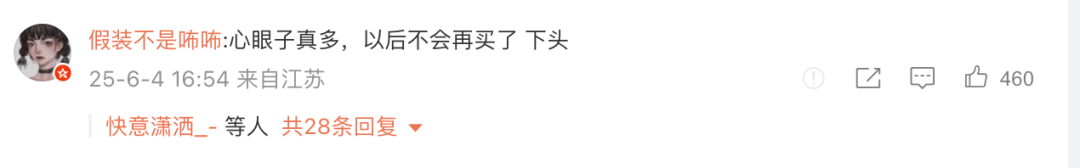

从“国货之光”到“翻车顶流”,白象的“情怀滤镜”碎得比干脆面还彻底——毕竟,当消费者发现连泡面包装都得做阅读理解时,谁还咽得下这口“套路汤”?更讽刺的是,白象一边道歉一边暗戳戳甩锅,声明里坚称“产品克重标注清晰”,仿佛错的是消费者“眼神不好”。殊不知,当企业把机灵抖在商标上时,信任的棺材板已经被钉子砸得砰砰响。

消费者+员工+经销商共同心寒 白象的“塌房”三件套

若说“多半”商标是导火索,白象的“黑历史全家桶”才是真正的火药库。

首先是“消费者心寒”——

吃出虫子?2022年,天津消费者宋先在淘菜菜购买了两三箱白象大骨面,6月20日午饭期间,打开一包白象大骨面放入沸水锅中,发现面饼上飘起来几只肉虫(虫子大的大概有半厘米),有白的,还有黑的……

吃出蚂蚁?同样是2022年,一则“白象方便面被曝面饼上满是蚂蚁”的微博冲上热搜。有消费者投诉称自己购买的白象方便面满是蚂蚁,最终赔偿1000元了事……

吃出发霉产品?2023年,广西玉林有网友发布视频称,在超市购买的白象方便面,连着拆开两袋,面饼都发霉发黑……白象赔了十包面了事,检测结果至今成谜。

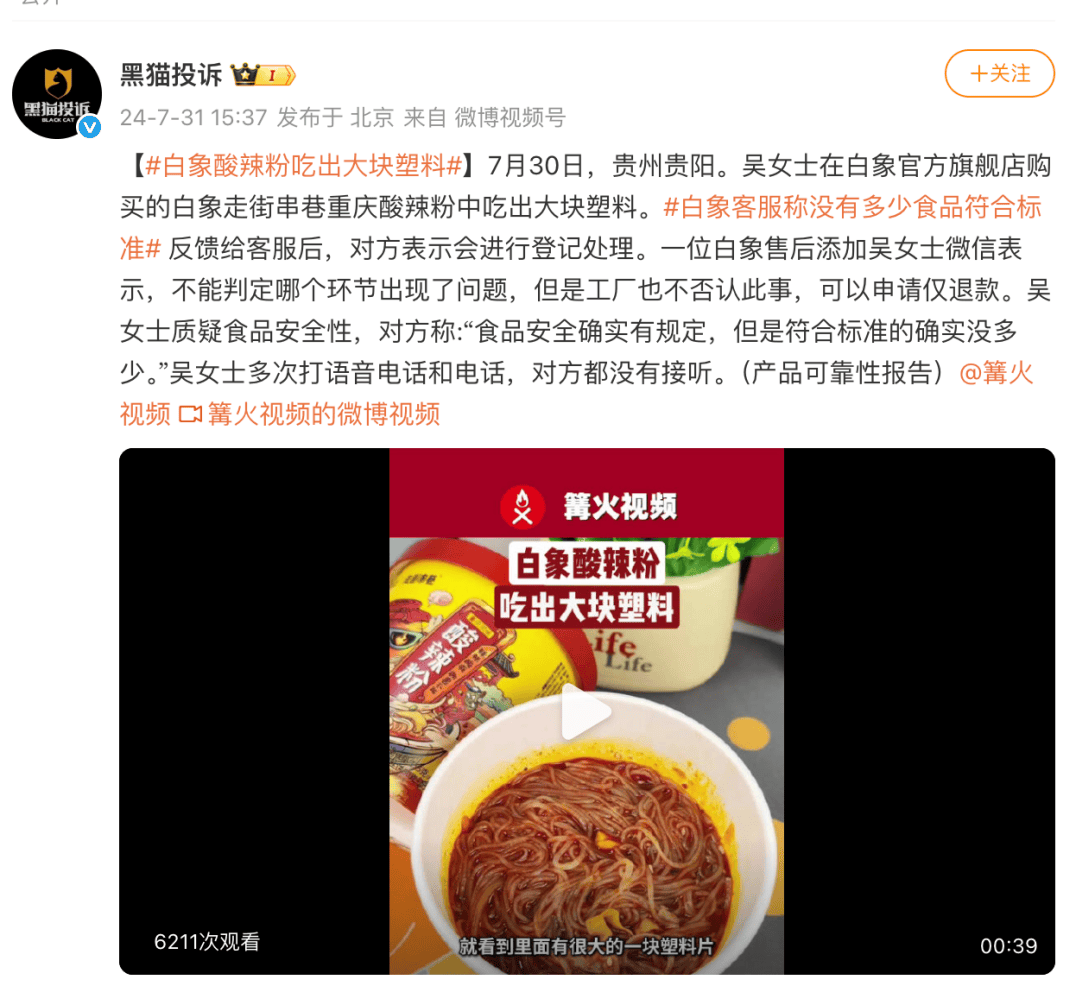

吃出金属物?2025年5月,浙江一位网友在社交平台爆料称,自己在购买的白象”多半袋牛肉面”中发现了大块金属异物,视频显示,面饼里竟然嵌着一个疑似螺栓的金属物体……消费者称,客服告知初步排查可能是设备故障时用水枪清洗的过程中遗漏……

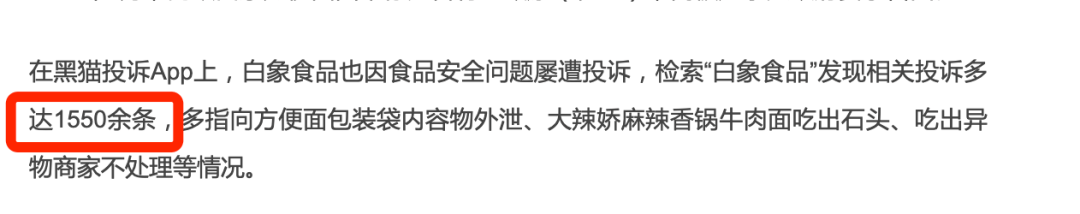

投诉量只增不减?触目惊心的品控乱象早已不是白象面临的孤例。黑猫投诉平台上堆积如山的消费者控诉只增不减——酱包不明渗漏、面饼暗沉发黑、食品中惊现不明异物,甚至清晰可见的虫子尸体,这些都成了投诉榜单上的高频词。更令人心惊的是投诉量的爆炸式增长轨迹。

据媒体披露,今年稍早时候,白象在该平台上的投诉量尚维持在1500条左右;而最新数据显示,这一数字已激增至2000条以上!短时间内如此迅猛的增长,像一面残酷的镜子,清晰映照出消费者对白象“品控全面摆烂”的血泪控诉与群情激愤。

上述光怪陆离、层出不穷的质量问题, 暴露的绝非偶然失误,而是品牌体系深处潜藏的严重漏洞。这种系统性崩溃彻底摧毁了长期信任该品牌消费者的信任基石,令无数曾经的忠实拥趸心寒透骨。消费者那句无奈的“以后再也不买了”,已不仅仅是对单个产品的舍弃,更像是对一个辜负了期待与承诺的品牌,所发出的最响亮也最沉痛的判决——血泪控诉写满“品控摆烂”……以上的“光怪陆离”,不仅暴露了品牌的种种漏洞,更让长期信赖该品牌的消费者感到寒心,不少人直言 “以后再也不会买了”。

其次是“员工寒心”——

白象一边高举“身正不怕影子斜”人设,一边则被扒得底裤不剩。

例如,白象一直“招聘30%残疾人员工”当道德盾牌反复抛光,但殊不知这在行业早是常规操作,为了避免拉踩,大家可以在网上自行搜索,这不仅在中国企业中并不新鲜,在方便面企业中也是司空见惯,而白象将此刻意拿出来进行放大叙事,他们的员工有没有因此涨工资我们不得而知,但流量肯定是涨了。

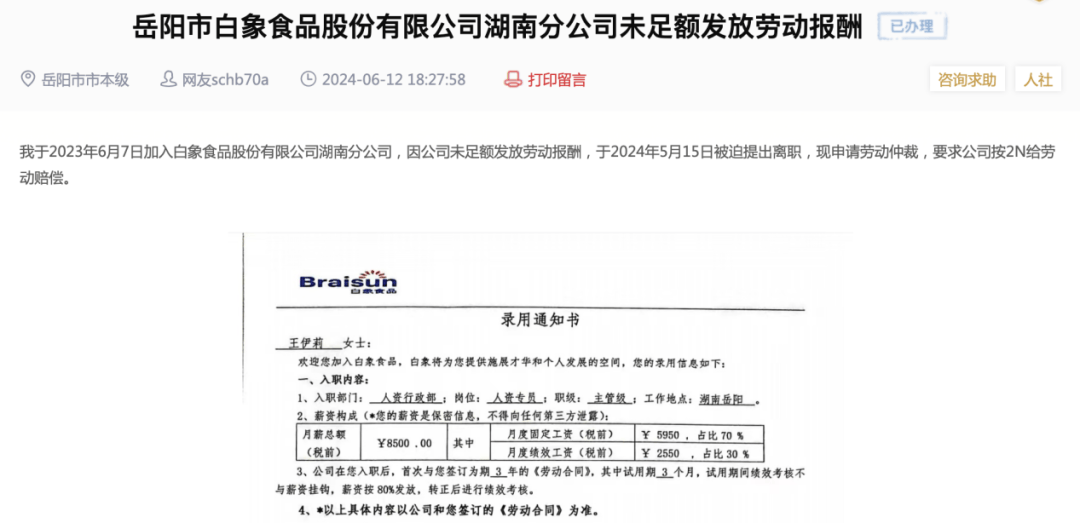

此外,光顾着拿残疾人士说事的白象,却频频爆出“薪酬争议”。2023 年辽宁铁岭有供应商投诉白象拖欠陈列费、2024 年湖南平江工厂因设备改造项目拖欠农民工工资 (后已解决)、岳阳分公司曾因未足额支付劳动报酬被员工申请仲裁……

第三是“经销商心寒”——

作为河南名企的白象,一些举动已经令本土媒体都看不下去了。今年6月却被河南新闻门户“中原新闻网“以《从国货之光到被流量困住,白象做错了什么?》为题,指出白象食品“价盘失守”,线下经销商遭遇严重“背刺”,利润被严重挤压,甚至需要亏本出货。

其中着重报道了由于白象的“背刺”,经销商只能无奈抛弃白象,纷纷大量甩货,甚至多多经销商不再愿意批量进货。在业内人士看来,经销商的撤离会导致白象销售渠道受阻,终端动销受到明显冲击,库存挤压情况更加严峻。而这些因素的共同作用,使得白象的品牌形象和市场份额受到严重冲击。

要知道,经销商一直是各大方便面品牌的所争抢的关键决策,而且,任何方便面企业能有如今的江湖地位,都离不开广大经销商的经年累月的托举。可以会所,在方便面江湖里,经销商本是门派立足的根基——许多头部品牌是靠他们铺满全国小卖部,也是靠啃下乡镇市场,哪怕如今电商蓬勃,他们都知道要给这些共患难的“兄弟门”留口热汤。

而如今白象“上岸第一剑,先斩经销商?”逼的许多经销商亏本甩货、掀桌退场……

对此,有经销商神总结道:“白象寒了消费者的胃,寒了员工的心,最后连我们这些作为‘自己人’的经销商都要冻跑了!”

“国货之光”? 不过是情绪收割的障眼法

所谓“国货之光”?不过是白象精心编排的情绪障眼法。要知道,中国方便面市场超80%份额本就是国货内战,白象本无需像手机、汽车行业般与外敌厮杀,却硬把“与自己人的竞争”演成“爱国营销”的大戏。所以这究竟是“民族品牌”,还是把民族情感当手牌?

早在2024年7月,国家层面就提出要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争;今年两会更是要求“主动破除内卷式竞争”。而今年6月新修订的《反不正当竞争法》则令禁止恶意拉踩同行。白象在此方面确实该听听劝了。

更何况,白象如今的行业“光环”,恰恰是中国供应链三十年沉淀的完整产能、河南优质小麦资源与政策扶持、线下百万终端渠道+线上互联网红利、以及3亿消费者用真金白银共同托举的结果,而如今却大小“疏漏”不断,频频辜负各界信任,令人大跌眼镜。

哪怕没有种种负面,白象这个“国货之光”也值得商榷,怎么看都像自封的。因为既然为“光”,那最起码要在业内做到具有说服性、示范性和引领性的“遥遥领先”,如此才能代表整个行业。就拿最硬的指标“专利”来说,白象的有效专利不足200件,而诸多自主方便面品牌,都把有效专利干到到了500件以上。将此与“多半”商标联系起来……难不成白象所主张的创新是“字”研?

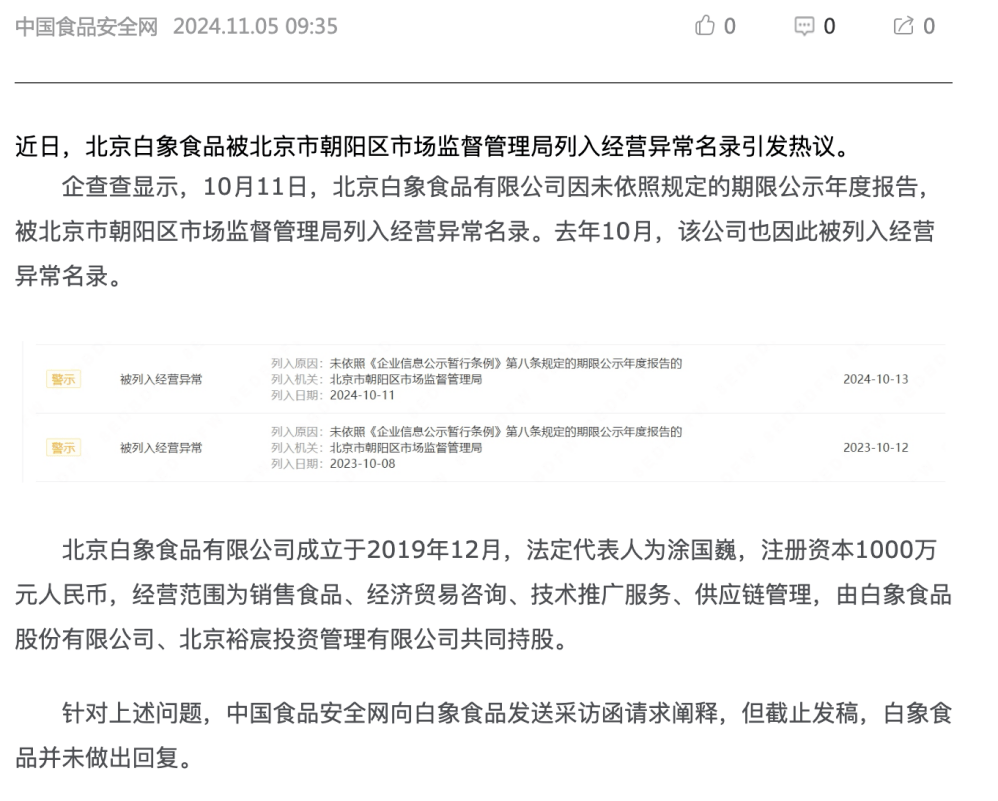

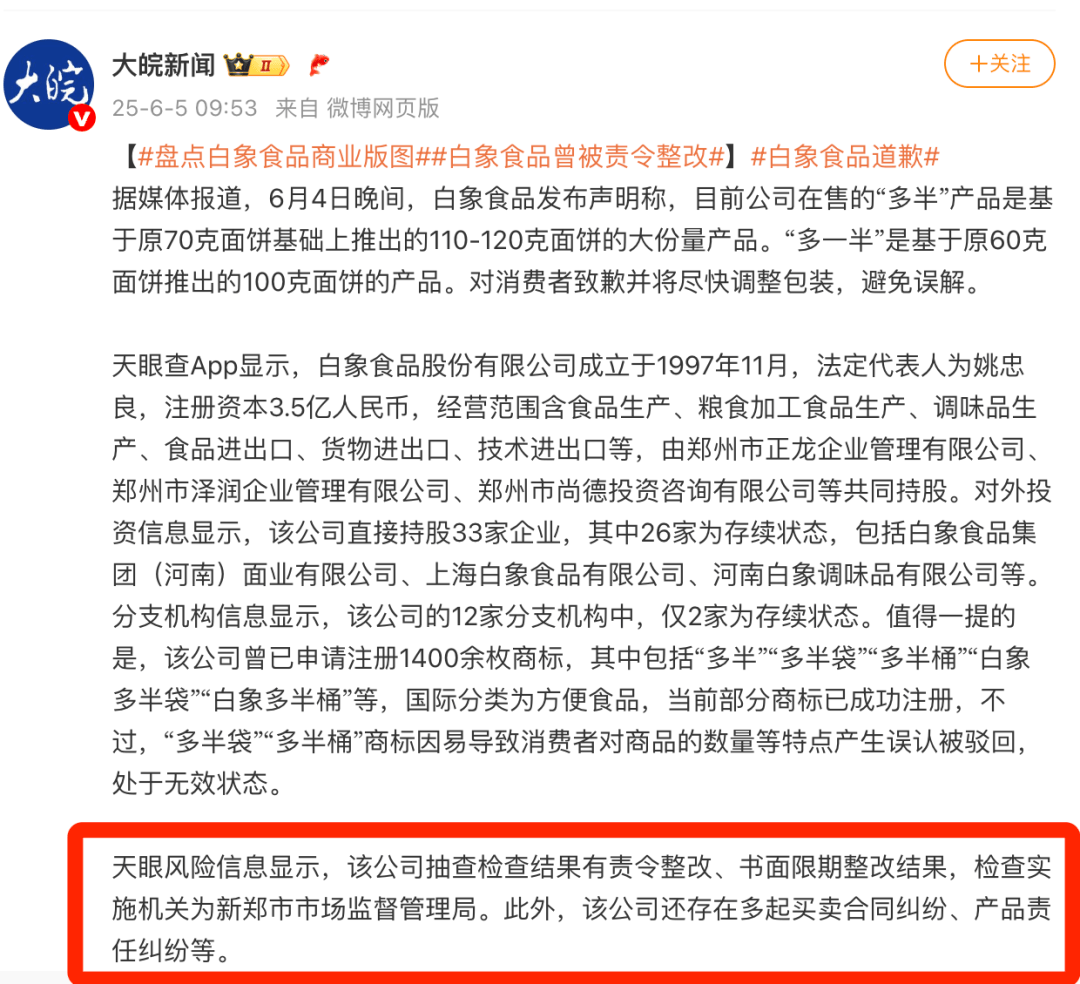

似乎“字”研也是白象的一贯传统。如今在网上也能搜到对其他友商冠以的各种“文字头衔”。而一边高举“身正不怕影子斜”的大旗,另一边却被曝出经营异常、责令整改、产品责任纠纷……

所以,为何如今白象总“出事”?或许就是因为不踏踏实实的干自己事,把“心思”用在了其他地方。

从“白象”到“白眼狼”只需要一次信任崩塌

曾经被全民托举的“国货担当”,正滑向辜负全民信任“白眼狼”?

要重生?先拆掉三类炸弹:品控炸弹——别让蚂蚁、螺栓再登台,否则消费者真要去吃“五金拌面”了;渠道炸弹——平衡线上线下利益,学一学的“区域专供”策略,别让经销商寒心跑路,毕竟没人卖货,再多的“多半”魔术也变不出销量;诚信炸弹——少点“文字游戏”与“字”研科技,否则新《反不正当竞争法》的罚款可比泡面利润狠多了。

谨记:当消费者把“支持国货”的热情换成“避雷清单”的冷静,白象的“光”终将沦为泡面汤里的倒影——看着热闹,筷子一戳就破。毕竟,市场终究会记住:那些真心尊重消费者的品牌,人们自会报以忠诚;而那些把消费者当韭菜的品牌,终将在自己挖的坑里栽得鼻青脸肿。